本期專訪導師:KK老師

學建筑設計,要多看書,多學軟件,多接觸其他專業的內容,不要滿足現狀,要培養個性,不要墨守陳規。

KK老師

UCL建筑設計 碩士

圖片

?所帶科目

建筑、室內、景觀、城市規劃

?項目經驗

本科畢業于中央美術學院,研究生畢業于建筑世界排名前兩名的倫敦大學學院Bartlett學院。接觸過很多來自于不同專業背景和不同基礎的學生,熟知各大國家各大建筑院校的建筑專業課程、設計風格及作品集要求,可以滿足學生不同的申請需求,擅長結合學生自身的專業背景和個人性格去挖掘屬于學生自己獨特的設計風格和方法論,尤其擅長參數化技術指導,讓學生除了能創作出達到申請目標院校的作品之外還能掌握扎實的數字化設計技術和參數化設計思維。

?學員錄取院校

美國:康奈爾大學、南加州建筑學院、賓夕法尼亞大學、加州大學洛杉磯分校、羅德島藝術學院、帕森斯設計學院、普瑞特藝術學院等。

英國:倫敦大學學院、建筑聯盟學院、皇家藝術學院、愛丁堡大學、謝菲爾德大學、倫藝中央圣馬丁等。

有顏有才的KK老師,

從錄取率極低的央美本科畢業后,

踏進世界第8的UCL學習建筑!

在UCL盡情汲取世界建筑前沿知識后,

歸國做起教育導師,

帶領生在建筑路上“乘風破浪”!

他深度挖掘學生個性特點,

采用跨學科教學方式,

將不同背景、不同基礎的學員

送往UCL、UAL、RCA、康奈爾等名校!

下面就一起來看下KK老師的干貨分享!

導師說

KK老師 X 小美

我想要學習前沿的數字化設計技術和成為一個先鋒的設計師,所以毅然決定出國接受教育。

小美:您是如何走上建筑設計這條路的?

KK老師:

最讓我印象深刻的是在校期間ZHA事務所合伙人Patrick Schumacher(參數化設計之父)來我學校做的建筑講座,他分享了很多他自己的參數化研究理論和ZHA最新的數字化研究成果,我被這些前沿的理論和先鋒的設計所吸引。反思國內的建筑教育,對理論和技術的教育還很欠缺,我想要學習前沿的數字化設計技術和成為一個先鋒的設計師,所以我毅然決定出國接受教育。

KK老師畢業設計作品

我很喜歡和我的學生交流,這讓我一直保持創造力,因此這份工作其實能夠實現雙贏。

小美:從建筑設計師轉變到國際藝術教育導師,您最大的變化是什么?

KK老師:

我的變化主要是可以把在碩士階段研究的東西再次深入挖掘出來傳授給我的學生。大家都知道UCL的建筑學院是世界上最先鋒前沿的建筑院校,我認為把我從國外帶回來的前沿的東西再次深入挖掘,再創造,再研究總結并用在學生教育上是一件很有意義的事情,我很喜歡和我的學生交流,這讓我一直保持創造力,因此這份工作其實能夠實現雙贏。

KK老師作品:多材料建筑pavilion

我擅長幫學生挖掘屬于他們自己的風格,助力他們在激烈的競爭中脫穎而出。

小美:您是如何形成自己如今的教學風格的?您的教學理念是什么?

KK老師:

我的風格是由我的教育經歷和我的個性塑造的。我畢業于中央美術學院和倫敦大學學院,首先央美是藝術院校,在這個學校的學習過程其實就是需要自己去挖掘自己的潛力,去凸顯自己的設計個性,因此我就很擅長去幫助學生去挖掘到屬于他們自己的風格,讓我的學生能夠脫穎而出,這在激烈申請競爭過程中是很重要的。

KK老師作品:空間編織

此外,在央美讀書時眾多的設計專業讓我接觸很多跨學科的教學內容和資源,在UCL學習建筑時我不僅積累了自己學校的資源,同時也認識了很多來自CSM,LCF,RCA,GoldSmith不同專業背景的學生,并且和CSM的學生有過合作項目,因此我個人的跨專業學習能力很強。現在建筑院校很多課程設置中可以分析出他們看重學生的跨學科思維和能力,我在帶學生的時候也在幫助學生創作出更多元化的作品。

進一步地說,我在碩士期間接觸了很多數字化技術,比如說機械臂3D打印技術,參數化材料設計技術,各種參數化分析,數字找形技術等等,我建議對先鋒院校向往的學生把這些技術類的東西呈現在作品集里面(好的建筑院校是想要看到學生對前沿技術的掌握基礎的),這會在申請時有充足的競爭優勢。

UCL的課程非常有深度和新穎,涉及的技術非常多,課程非常緊湊,學習生活很繁忙與充實。

小美:留學期間,您的學習生活都有哪些難忘的經歷與感受?

KK老師:

我在UCL上學的時候給我最大的感受就是課程非常有深度和新穎,涉及的技術非常多,課程非常緊湊,總的來說這段時間的學習生活很繁忙,也很充實。在UCL學習過程中需要不斷地挑戰自己,需要源源不斷地接觸新的東西,需要具備很強的學習能力,也需要很努力。所以我希望我的學生在準備作品集期間,要重視對自己能力的培養,為以后的留學生活做好充足的能力準備,技能準備和心理準備。

KK老師作品:數字編織

不管學習還是工作,你都需要不斷地學習,尤其是建筑這個包容性很強、綜合性與復雜的學科。

小美:成為一名建筑設計師應該具備什么能力?發展到一定階段,又該如何去提升自己?

KK老師:

正如上個問題所提到,我認為不管是建筑學生還是建筑設計師或者其他行業的人,都需要具備很強的學習能力、接受新事物的能力、跨專業的能力以及需要有較強的心理素質。因為不管學習還是工作,你都會需要不斷地學習,尤其是建筑這個包容性很強的專業,它是綜合性與復雜的,它是整合不同專業的一個學科。

提升自己是時刻的,并不需要等到某個特定的階段。我很喜歡這樣的專業,它能夠促使你不斷地去用新東西充實自己,我也會幫助我的學生在作品里面去體現這樣的能力,我學生的作品都是很新穎的,你會看到有些學生通過學習參數化應用了很前沿的數字化技術和計算機算法,有的學生通過閱讀很多理論形成了自己新穎的觀點,有的學生在我的帶領下有了很不一樣的設計方法論等,這都是在申請院校過程中能夠脫穎而出的素質。

轉專業申請建筑并不是大家預期的更加困難,學生反而會通過我的幫助將劣勢轉化成自己的優勢。

小美: 您覺得中外學生各有哪些方面比較突出,而哪些方面缺少必要的知識和訓練?

KK老師:

我覺得各有千秋吧,雖然設計水平因人而異,個體本身沒有太大的對比性,但是普遍來說,歐美因為建筑教育本身是更加開放、多元化、跨學科的,所以相對國內學生,國外學生們做的設計會更獨特更不一樣,能看到確實存在一些國外學生的牛人,他們建筑基礎很扎實,數字化能力很強,理論和論文能力很突出。

反觀國內建筑院校的教育,很明顯的是理論不夠重視,或者是說缺乏批判性的思考,大多數院校的建筑課程還比較保守,沒有好的新興技術的支持,學生在本科期間接觸新的東西少了,出國之后能力就會顯得相對于不足。但是大部分中國學生建筑基礎也比較扎實,樂于學習,比較踏實,學習起來也比較努力,這是咱們中國學生的優點,因此可以說,如果能夠早一點接觸國外的設計邏輯,風格,方式,理論和技術的話,可以在一定程度上讓學生早點適應留學的水土不服。換句比喻,其實越早的進入對的狀態其就越劃得來。

小美:如何準備建筑作品集?本科轉專業申研難度大不大,都需要準備什么內容?

KK老師:

準備建筑作品集這一定是需要按照不同學生的實際情況和意愿情況去制定的。我一般建議學生做出一個更有綜合性的作品,也就是四個作品要包含architecture,urbanism或者是其他跨專業門類探討的內容或者是技術。

因為現在的空間學科專業(建筑,城市,室內,景觀)他們的課程設置和學習考核要求都是彼此之間不斷模糊邊界的趨勢,他們招收學生其實也是在篩選擁有整合這四個專業方向能力的學生,所以如果想要申請室內或者景觀的學生,如果僅僅是創作四個純粹室內或者景觀的作品在申請的過程中其實是不占優勢的,建筑和城市設計專業同理。因此需要準備的就是要同時具備建筑,城市,室內,景觀專業的知識,設計邏輯,數字化技術,批判性理論的能力也一定要在作品集里面去體現出來。

非建筑專業背景的同學可以刻意去挖掘獨特的視角,可以通過你跨專業的視角切入建筑作品集的創作中,這也是跨專業能力體現的一部分,因此轉專業申請建筑并不是大家預期的更加困難,反而通過我的幫助會讓你的劣勢轉化成自己的優勢。

針對學生共性問題,我會培養學生通過文獻結合調研來支撐自己設計想法的能力,從而讓設計變得有理有據。

小美:學生們在做作品集時存在哪些共性問題呢?是如何引導的呢?

KK老師:

學生存在的共性問題其實也是我在上文中提到國內設計專業的問題,不重視文獻參考,理論支撐。我會強調學生在有自己想法之后,能夠通過文獻結合調研來支撐自己的設計想法,讓設計變得有理有據。

KK老師學生作品

譬如我的一個學生就很聰明地將自己的理論依據總結直接放在了對應作品的開端,這樣院校就能看到學生讀的理論內容是否有專業性,文獻參考是否廣泛,文獻總結是否有邏輯有深度。

另外學生們從國內院校出來之后還不會調研,或者是調研還停留在網上找資料的二手調研的基礎上。申請國外院校一定是需要很深入的一手調研,就是在二手調研的基礎上結合文獻依據找到方向基于類型學結合場地做有深度,有方向,有細節的分析,并且能夠從分析中總結規律,沒有這一部分基本上就是是直接和所有國外院校說再見了。

KK老師學生作品

舉例說明:空間類型調研研究,左側簡單圖解說明自己的研究方式,右面展現研究內容,下方做研究總結。

KK老師學生作品

舉例說明:空間關系調研研究,研究整塊場地的內部空間關系,它們隨不同時間,不同人群的變化產生如何的關系流動,最后總結規律。

KK老師學生作品

舉例說明:場地人流研究,學生通過從大場地逐漸具體深入到不同交通節點,不同尺度建筑,不同道路的人流熱度進行調研,把調研結果轉化為參數數據,并用軟件將調研數據可視化

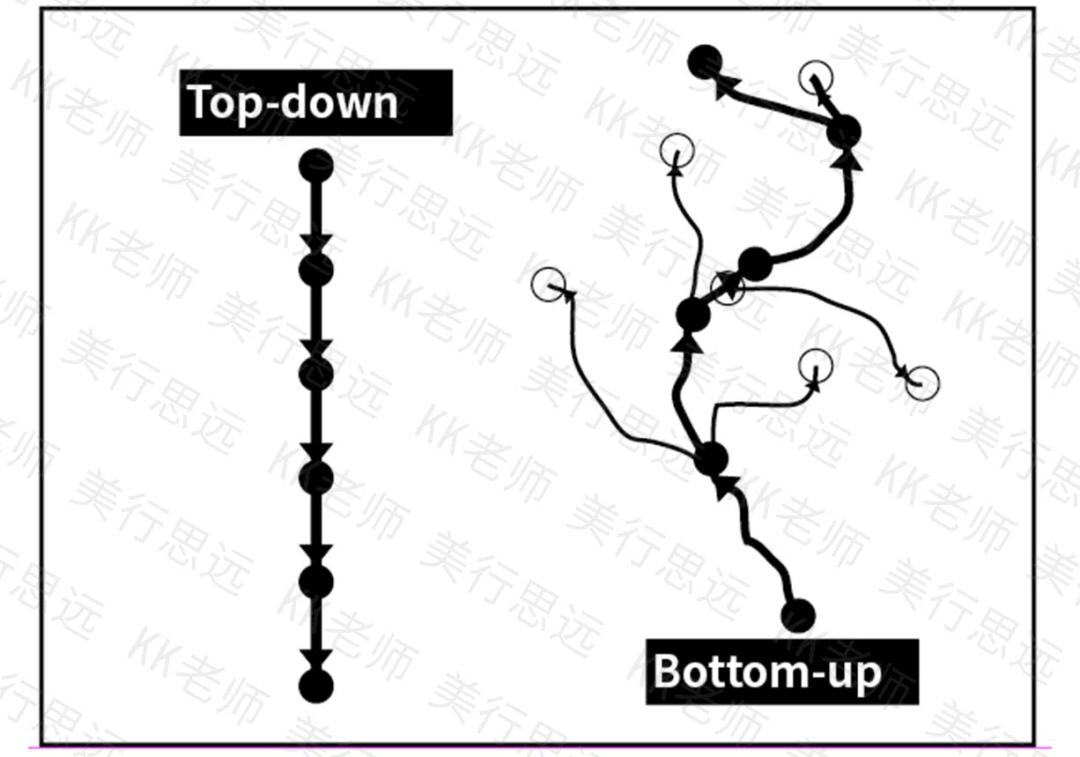

接下來就是大部分學生在本科院校的作品都是線性的邏輯,很主觀隨性的出方案出設計,設計邏輯從一開始到結束是一條直線,而沒有意識到真正的設計邏輯是非線性的,這一點可能會顛覆到學生在校期間的設計認知。所以我在前期會及時糾正學生習慣性的邏輯問題。

小美:對于學習建筑設計的同學,您有什么建議嗎?

KK老師:

我的建議很簡單,多看書,多學軟件,多接觸其他專業的內容,不要滿足現狀,請不斷學習,培養個性,打破任何的壁壘,學會挑戰,不要墨守陳規。

本文版權屬于美行思遠(www.ljlll.com.cn),轉載請注明出處。